El discurso del presidente panameño ante la ONU revela una estrategia retórica que combina victimización nacional, legitimidad histórica y neutralidad pragmática para posicionar a Panamá como mediador confiable en un orden multipolar fragmentado, mientras esquiva las principales tensiones geopolíticas del momento.

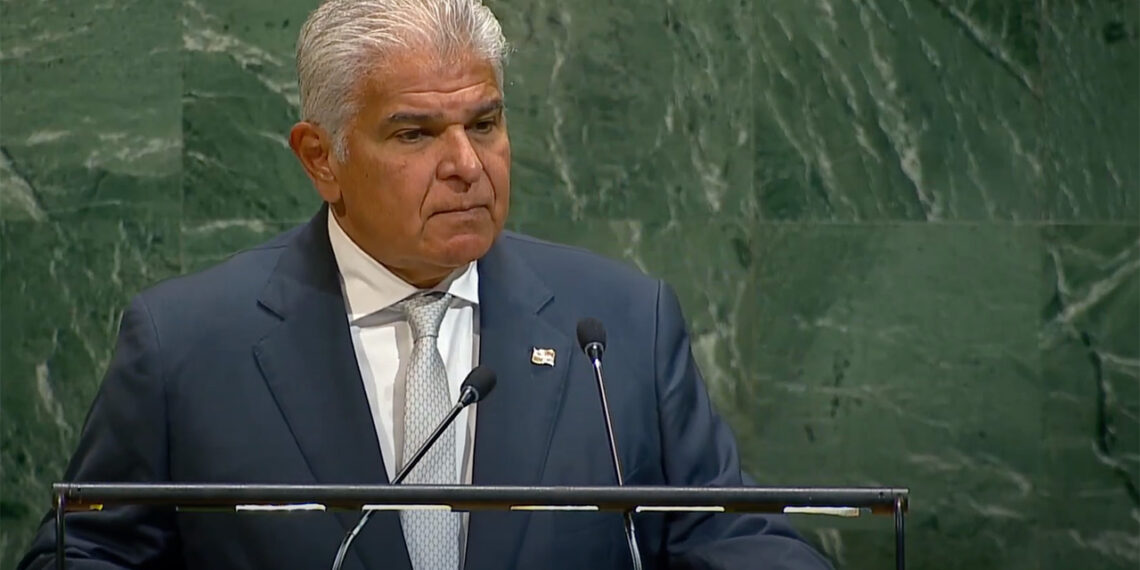

José Raúl Mulino estructuró su intervención del 23 de septiembre de 2025 en tres líneas argumentativas centrales: la defensa del multilateralismo como herramienta de supervivencia para Estados pequeños, la presentación de Panamá como víctima-sobreviviente de listas discriminatorias injustas, y la reafirmación de la neutralidad del Canal como garantía de estabilidad global. Su discurso opera más como una declaración de identidad nacional que como una propuesta de soluciones concretas a crisis específicas, privilegiando la proyección de confiabilidad sobre el liderazgo confrontacional. Esta aproximación revela tanto las limitaciones estructurales de un Estado pequeño en el sistema internacional como su capacidad para convertir la neutralidad en ventaja estratégica.

Este análisis aplicó técnicas de análisis crítico del discurso para identificar marcos cognitivos dominantes, estrategias de legitimación y recursos retóricos. Se examinó la macroestructura narrativa del discurso (apertura, desarrollo temático, cierre), los microrecursos lingüísticos (metáforas, eufemismos, deixis temporal), y las tácticas argumentales empleadas. La dimensión retórica se evaluó mediante las categorías clásicas de ethos (construcción de autoridad), logos (estructura lógica de argumentos), y pathos (apelaciones emocionales). La verificación se limitó a contrastar afirmaciones factuales con la transcripción disponible y fuentes inmediatamente accesibles, sin pretensiones de exhaustividad.

Contexto

El discurso se pronunció durante el 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, entre el 22 y 30 de septiembre de 2025. Panamá ejercía la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad en agosto de 2025 y mantenía un asiento no permanente para el período 2025-2026, su sexta participación histórica en este órgano [discurso, párrafo 24]. El contexto inmediato incluía tensiones por las amenazas del presidente Trump de «recuperar» el Canal de Panamá , la salida reciente de Panamá de listas discriminatorias europeas tras años de gestiones , y la reducción del 94% en el flujo migratorio por el Darién tras medidas implementadas por su administración. Dato no disponible: condiciones específicas de otros discursos pronunciados en la misma sesión o reacciones inmediatas de la comunidad internacional.

Tesis

El discurso de Mulino funciona como una operación de «soft balancing» retórico: utiliza el multilateralismo y la neutralidad no como principios abstractos, sino como instrumentos pragmáticos para maximizar la autonomía de un Estado pequeño en un sistema internacional fragmentado, convirtiendo las limitaciones geopolíticas en ventajas diplomáticas mediante la construcción discursiva de Panamá como mediador indispensable.

Arquitectura del discurso

Estructura narrativa

Apertura ritualizada: «En nombre del pueblo panameño, con profundo respeto y renovadas esperanzas» [párrafo 1] establece humildad protocolar mientras invoca legitimidad popular. La referencia al «aniversario número 80» ancla el discurso en continuidad histórica.

Desarrollo temático tripartito:

- Multilateralismo como herramienta de supervivencia (párrafos 2-8)

- Logros nacionales como prueba de confiabilidad (párrafos 9-22)

- Compromisos futuros como garantía de estabilidad (párrafos 23-28)

Cierre programático: «Unidos somos más fuertes» [párrafo 28] recicla el eslogan oficial de la sesión, sugiriendo alineación perfecta entre intereses panameños y globales.

Marcos y metáforas

Imagen rectora: La ONU como «faro para la paz, la cooperación y el progreso» [párrafo 1] construye una metáfora de orientación marítima que conecta con la identidad canalera de Panamá.

Metáfora sistémica: «Mitigar las asimetrías entre las naciones» [párrafo 4] presenta el multilateralismo como mecanismo de compensación estructural, no de transformación radical.

Eufemismo estratégico: Las amenazas de Trump al Canal se convierten en defensa de «neutralidad permanente» [párrafo 17] sin mencionar explícitamente la fuente de presión.

Omisión relevante: Ausencia total de referencias a Estados Unidos, China, o cualquier potencia específica, privilegiando un lenguaje genérico de «naciones» y «países».

Recursos retóricos

Ethos (construcción de autoridad):

- Legitimidad histórica: «25 años desde que nuestro canal pasó a manos panameñas» [párrafo 10]

- Competencia técnica: «Administrado de manera ejemplar la vía acuática» [párrafo 11]

- Responsabilidad internacional: «Sexta vez en la historia» como miembro del Consejo de Seguridad [párrafo 24]

Logos (estructura argumental):

- Evidencia cuantitativa: «Reducción a cero el flujo de migrantes hacia el norte» [párrafo 21]

- Causalidad temporal: «La política multilateral coadyuvó para que nuestro país…lograra salir de las listas discriminatorias» [párrafo 5]

Pathos (apelación emocional):

- Victimización: «Sufrimiento de mujeres y niños víctimas de abusos» [párrafo 21]

- Orgullo nacional: «Hemos cumplido en un cuarto de siglo» [párrafo 10]

- Solidaridad internacional: «Mi solidaridad con el pueblo japonés» [párrafo 9]

Tácticas argumentales

Agenda setting: Prioriza seguridad marítima, neutralidad del Canal y cooperación anti-narcóticos sobre crisis globales más apremiantes.

Framing defensivo: Presenta logros nacionales como contribuciones globales, convirtiendo intereses particulares en bienes públicos internacionales.

Burden of proof shifting: Asume como dado que Panamá merece reconocimiento sin demostrar por qué otros países deberían modificar sus políticas.

Falsa dicotomía implícita: Sugiere que apoyar a Panamá equivale a defender el multilateralismo, sin explorar tensiones entre ambos.

Lo dicho vs. lo demostrable

Cómo puede manipularte este mensaje

Sesgos cognitivos activados

Sesgo de confirmación: Si ya creías que organismos internacionales discriminan injustamente a países pequeños, el relato de las «listas discriminatorias» refuerza esa percepción sin que examines los criterios técnicos que las motivaron.

Efecto halo: Los logros genuinos en migración y listas financieras pueden hacerte asumir automáticamente que otros aspectos del desempeño gubernamental son igualmente exitosos.

Sesgo de autoridad: La tribuna de la ONU y las credenciales diplomáticas pueden hacerte aceptar afirmaciones sin examinar evidencias específicas.

Sesgo de disponibilidad: Las estadísticas más recientes y llamativas (150 toneladas de cocaína, cero migrantes) se vuelven más memorables que contextos más complejos.

Técnicas de persuasión

Victimización estratégica: Presenta a Panamá como víctima de injusticias (listas discriminatorias) que logró sobreponerse por mérito propio, generando simpatía y admiración simultáneas.

Autoridad por asociación: Vincular logros nacionales con principios universales (paz, neutralidad, desarrollo sostenible) hace parecer que criticar a Panamá equivale a oponerse a esos valores.

Prueba social implícita: Las referencias a múltiples tratados y organizaciones internacionales sugieren amplio respaldo sin especificar quiénes exactamente apoyan cada iniciativa.

Ejemplos cotidianos de influencia

En servicios públicos: Así como el discurso presenta logros parciales como éxitos totales, funcionarios locales podrían anunciar mejoras en recolección de basura sin mencionar que otros problemas urbanos empeoraron.

En empleo: Un empleador que destaca el crecimiento de su empresa para justificar salarios bajos utiliza la misma lógica del discurso: éxitos macro para validar decisiones específicas que podrían ser cuestionables.

En cadena logística: Cuando enfrentas demoras portuarias, el discurso te prepara para aceptar explicaciones que enfaticen la importancia geopolítica del Canal sin abordar deficiencias operativas concretas.

Cuestionario de autoverificación

- ¿Qué crisis globales específicas crees que el discurso evitó mencionar y por qué?

- ¿Te parece más impresionante «cero migrantes» o «94% de reducción»? ¿Cuál es más probable que sea preciso?

- ¿El énfasis en neutralidad te hace pensar que Panamá enfrenta presiones externas específicas? ¿Cuáles podrían ser?

- ¿Las referencias al Congreso Anfictiónico de Bolívar te parecen relevantes para problemas actuales o principalmente simbólicas?

- ¿Cómo evaluarías si las reformas que sacaron a Panamá de listas internacionales fueron genuinas transformaciones o ajustes cosméticos?

Mitos comunes y por qué no se sostienen

Mito 1: «Los países pequeños siempre son víctimas del sistema internacional»

- Qué insinúa el discurso: Las listas discriminatorias y presiones externas son inherentemente injustas porque Panamá es pequeño

- Qué muestra el texto: Reconoce que las reformas multilaterales funcionaron para sacar al país de esas listas [párrafo 5]

- Qué falta para probarlo: Análisis específico de los criterios técnicos que motivaron la inclusión original en las listas y si las reformas panameñas los abordaron sustantivamente

Mito 2: «La neutralidad del Canal es apolítica»

- Qué insinúa el discurso: La neutralidad es un principio técnico-jurídico que garantiza eficiencia global [párrafo 17]

- Qué muestra el texto: Múltiples referencias defensivas a tratados y neutralidad sugieren que está bajo cuestionamiento

- Qué falta para probarlo: Explicación de por qué la neutralidad requiere defensa activa si realmente es incuestionable

Mito 3: «El éxito en migración fue solo resultado de políticas panameñas»

- Qué insinúa el discurso: «En un solo año de mi gestión redujimos a cero el flujo» [párrafo 21]

- Qué muestra el texto: Menciona que «las causas que originaron la masiva migración» no fueron resueltas [párrafo 22]

- Qué falta para probarlo: Reconocimiento explícito del impacto de políticas estadounidenses y otros factores externos en la reducción del flujo

Mito 4: «Panamá puede resolver problemas globales desde una posición neutral»

- Qué insinúa el discurso: La experiencia canalera otorga autoridad para mediar en seguridad marítima internacional [párrafo 25]

- Qué muestra el texto: Los problemas que menciona (narcotráfico, migración, cambio climático) exceden capacidades nacionales

- Qué falta para probarlo: Ejemplos concretos de cómo la neutralidad panameña resolvió conflictos entre terceros países

Mito 5: «El multilateralismo siempre beneficia a países como Panamá»

- Qué insinúa el discurso: Organismos internacionales son inherentemente benéficos si funcionan correctamente [párrafo 4]

- Qué muestra el texto: Reconoce que el sistema actual requiere «reforma integral» [párrafo 6]

- Qué falta para probarlo: Análisis de casos donde el multilateralismo perjudicó intereses legítimos de Estados pequeños

Implicaciones sistémicas

Escenario optimista

- Reputación internacional: Panamá consolida su imagen como mediador confiable, atrayendo más iniciativas multilaterales regionales

- Gobernanza: La experiencia en presidencias rotativas fortalece capacidades diplomáticas institucionales

- Inversiones: La estabilidad proyectada y salida de listas discriminatorias aumentan flujos de capital para infraestructura

- Relaciones estratégicas: La neutralidad defensiva mejora vínculos tanto con Estados Unidos como con potencias emergentes

Escenario base

- Reputación internacional: Mantenimiento del status quo como socio predecible pero sin liderazgo transformacional

- Gobernanza: Continuidad de políticas incrementales sin reformas estructurales significativas

- Inversiones: Crecimiento moderado condicionado por factores externos más que por cambios en percepción

- Relaciones estratégicas: Navegación exitosa de tensiones geopolíticas sin alineamientos definitivos

Escenario adverso

- Reputación internacional: El discurso defensivo es percibido como evasivo, generando dudas sobre transparencia en crisis futuras

- Gobernanza: La retórica multilateralista sin propuestas concretas expone debilidad institucional ante crisis complejas

- Inversiones: La incapacidad para abordar tensiones geopolíticas directamente genera incertidumbre en sectores estratégicos

- Relaciones estratégicas: La neutralidad se vuelve insostenible bajo presiones asimétricas, forzando alineamientos indeseados

Recomendaciones para una ciudadanía informada

- Distingue entre logros genuinos y retórica defensiva: Cuando funcionarios presentan estadísticas dramáticas, verifica fuentes independientes y marcos temporales precisos antes de aceptar narrativas oficiales.

- Examina qué temas evita el discurso oficial: Las omisiones revelan tanto como las afirmaciones; pregúntate qué crisis o tensiones específicas no se mencionan y por qué.

- Evalúa coherencia entre principios declarados y acciones específicas: Si un gobierno defiende el multilateralismo, examina si participa constructivamente en organismos internacionales o solo busca beneficios selectivos.

- Contextualiza logros nacionales en tendencias regionales: Los éxitos locales pueden ser resultado de factores externos; compara el desempeño panameño con países similares enfrentando desafíos parecidos.

- Cuestiona la falsa dicotomía entre neutralidad y liderazgo: Un país puede mantener principios sin evitar posiciones claras en crisis que afectan valores fundamentales.

- Exige especificidad en compromisos futuros: Las promesas vagas sobre sostenibilidad o cooperación deben traducirse en metas medibles, cronogramas y mecanismos de rendición de cuentas.

- Monitorea la implementación de iniciativas anunciadas: El «Nature Ped» y otros proyectos mencionados requieren seguimiento ciudadano para verificar si se traducen en políticas concretas.

Conclusión

El discurso de José Raúl Mulino ante la ONU funciona como un ejercicio de consolidación discursiva más que de proposición transformativa. Su arquitectura retórica privilegia la legitimación sobre la innovación, construyendo una imagen de Panamá como Estado confiable pero no disruptivo. Esta estrategia refleja tanto los límites estructurales de la diplomacia de países pequeños como una elección consciente de convertir la moderación en ventaja competitiva.

La verdadera prueba de esta aproximación no residirá en la recepción inmediata del discurso, sino en la capacidad del gobierno panameño para traducir la neutralidad defensiva en influencia constructiva cuando crisis futuras exijan posicionamientos más definidos. Para la ciudadanía, el desafío consiste en distinguir entre la gestión competente de limitaciones geopolíticas y la evasión de responsabilidades que requieren liderazgo genuino. Un país que aspira a ser «faro» regional debe demostrar que su luz puede guiar en tempestades, no solo en aguas calmas.