El eco de la detonación marina del lunes 15 de septiembre resonó mucho más allá del Caribe sur. El segundo ataque «cinético» ordenado por Donald Trump contra una embarcación venezolana no representa simplemente una escalada táctica en la guerra contra las drogas, sino una redefinición fundamental de las reglas de juego geopolítico en el hemisferio occidental. En menos de dos semanas, Estados Unidos ha demostrado su disposición a ejecutar operaciones letales unilaterales en aguas internacionales, transformando el mar Caribe de una autopista comercial global en un teatro de operaciones militares donde la diplomacia ha cedido paso a la fuerza letal. Esta nueva doctrina no solo amenaza la estabilidad regional, sino que reconfigura el equilibrio de poder entre Washington y sus adversarios, estableciendo precedentes que podrían extenderse desde las aguas venezolanas hasta los confines más remotos del orden internacional.

Antecedentes de una confrontación anunciada

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado dramáticamente desde agosto de 2025, cuando la administración Trump desplegó una flotilla naval sin precedentes en el Caribe. Según fuentes del Pentágono, la operación incluye ocho buques de guerra con capacidad de misiles, un submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News, el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, destructores como el USS Jason Dunham, USS Gravely y USS Sampson, junto con aviones de reconocimiento P-8 Poseidon y diez cazas F-35 desplegados en Puerto Rico. Esta demostración de fuerza naval involucra más de 4,000 efectivos militares, constituyendo el mayor despliegue estadounidense en la región desde la Guerra Fría.

El primer ataque letal ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela y estaba operada por miembros del Tren de Aragua. La operación resultó en 11 muertos, marcando un precedente preocupante en el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes sin debido proceso. Trump justificó la acción afirmando que el barco era operado por «narcoterroristas extremadamenta violentos» y transportaba drogas con destino a Estados Unidos.

La escalada continuó con incidentes como el abordaje del pesquero venezolano «Carmen Rosa» por 18 marines estadounidenses fuertemente armados el 13 de septiembre, según denuncias del gobierno de Maduro. Venezuela caracterizó este episodio como una «ocupación hostil» de ocho horas en su zona económica exclusiva, catalogándolo como «provocación directa mediante el uso ilegal de fuerza militar desproporcionada».

El segundo strike: anatomía de una operación controvertida

El ataque del 15 de septiembre siguió el mismo patrón letal de su predecesor. Trump anunció en Truth Social que las fuerzas armadas estadounidenses habían ejecutado un «segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados positivamente y extraordinariamente violentos» en aguas internacionales. La operación resultó en la muerte de tres hombres venezolanos, a quienes Trump calificó como «terroristas».

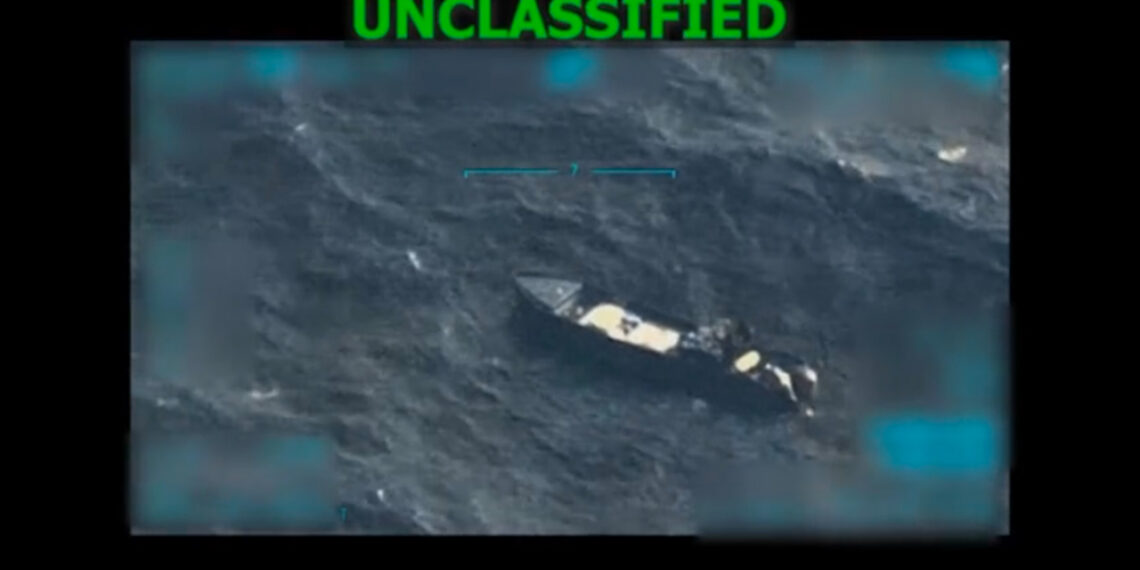

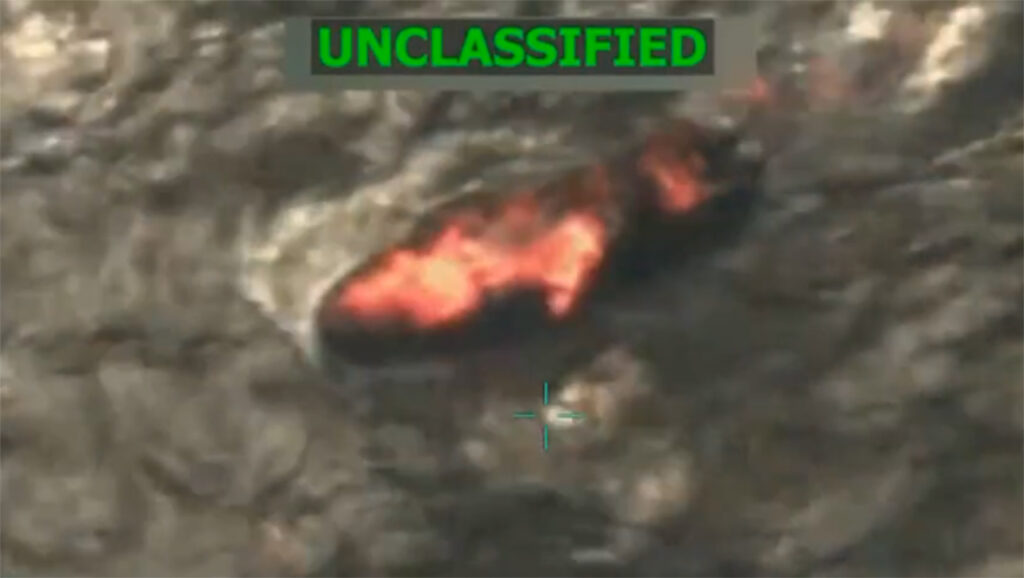

El presidente estadounidense compartió un video de 27 segundos que muestra una lancha sin cubierta con dos motores detenida en medio del océano, siendo impactada por lo que parece un misil desde el aire, incendiándose inmediatamente. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó poseer evidencia de que los barcos estaban afiliados a facciones narcoterroristas: «Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que estaba esparcida por todo el océano, grandes bolsas de cocaína por todas partes».

Sin embargo, expertos legales han cuestionado severamente estas operaciones. Mary Ellen O’Connell, profesora de Notre Dame Law School y experta en derecho internacional, calificó los ataques como violaciones de «principios fundamentales del derecho internacional», señalando que «los asesinatos intencionales fuera de un conflicto armado son ilegales a menos que busquen salvar una vida inmediatamente». El almirante retirado Donald J. Guter, ex abogado militar de la Marina, describió las acciones como «ataques ilegales normalizados por Trump».

Motivaciones estratégicas de Washington: más allá del narcotráfico

La narrativa oficial estadounidense presenta estas operaciones como parte de una estrategia antinarcóticos ampliada. El secretario de Defensa Pete Hegseth expandió previamente la interpretación de las funciones del Ejército estadounidense para incluir «misiones como sellar fronteras, repeler invasiones, combatir el tráfico de drogas y el contrabando de personas». Sin embargo, el análisis estratégico revela motivaciones más complejas.

En primer lugar, existe una dimensión de cambio de régimen apenas velada. Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente legítimo. La designación del «Cartel de los Soles» como organización terrorista especialmente designada y del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera proporciona el marco legal para justificar el uso de fuerza militar.

La dimensión geopolítica es igualmente significativa. El Caribe representa una ruta marítima crucial para el comercio estadounidense, funcionando como «el enfoque marítimo sureste hacia Estados Unidos» y hub logístico clave para la costa atlántica. La presencia naval estadounidense busca ejercer control sobre estas rutas estratégicas, particularmente ante la creciente influencia china en la región. Venezuela representa el último bastión de resistencia al orden hemisférico liderado por Washington, manteniendo vínculos estrechos con China, Rusia e Irán.

Adicionalmente, existe una lógica electoral doméstica. La «guerra contra las drogas» resonó históricamente con la base electoral republicana, y los ataques letales contra «narcoterroristas» proporcionan imágenes poderosas de liderazgo decisivo. La administración Trump puede señalar acciones concretas contra el fentanilo, una crisis de salud pública que afecta desproporcionadamente a comunidades conservadoras.

La respuesta venezolana: de la retórica a la movilización

El gobierno de Maduro ha respondido con una combinación de negación, movilización militar y diplomacia defensiva. Inicialmente, el régimen negó que los ataques hubieran ocurrido, con el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez sugiriendo que los videos compartidos por Trump fueron generados por inteligencia artificial. Sin embargo, esta posición se volvió insostenible cuando residentes de localidades donde supuestamente originaron las embarcaciones publicaron tributos a los fallecidos en redes sociales.

Maduro declaró que Venezuela «ejerce el legítimo derecho a la defensa» ante lo que calificó como «agresión militar» estadounidense. El mandatario venezolano explicó que su país permanece «todavía en la fase de lucha no armada», pero advirtió que si fuera atacado iniciaría «inmediatamente una etapa de lucha armada planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión».

La movilización militar venezolana ha sido considerable. Maduro anunció el despliegue de 2.5 millones de militares y milicianos tras la implementación de un «plan de defensa por la paz y la soberanía». El régimen activó operativamente la Milicia Nacional Bolivariana, incorporando ciudadanos alistados durante jornadas realizadas en agosto. Venezuela también desplegó sus propios buques navales y estableció una «presencia militar especial» en cinco regiones ubicadas en las costas caribeña y atlántica.

Diplomáticamente, Caracas ha buscado internacionalizar el conflicto, denunciando las acciones estadounidenses como violaciones del derecho internacional y actos de «asesinato extrajudicial». Maduro declaró que las comunicaciones con el gobierno estadounidense están «deshechas» debido a las «amenazas de bombas, muertes y chantajes».

Implicaciones regionales: una respuesta hemisférica fragmentada

La respuesta regional al segundo ataque estadounidense ha expuesto las profundas divisiones geopolíticas en América Latina. Colombia y Brasil, dos potencias regionales clave, han condenado enérgicamente las acciones de Washington, mientras otros gobiernos han mantenido un silencio significativo.

El presidente colombiano Gustavo Petro ofreció la crítica más contundente, calificando el ataque como «asesinato» y advirtiendo que «las bombas caerán sobre Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región» si América Latina permanece silente. Petro declaró categóricamente que Colombia «no prestará su territorio para una invasión por parte de cualquier país vecino». Estas declaraciones son particularmente significativas considerando que Colombia es tradicionalmente el aliado más cercano de Estados Unidos en la región.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también condenó las acciones estadounidenses, declarando que «América Latina no necesita intervenciones extranjeras» y enfatizando que la región es capaz de resolver sus propios desafíos de seguridad. Brasil, que comparte una extensa frontera con Venezuela, ha expresado preocupaciones sobre las implicaciones de seguridad de una posible escalada militar.

Ambos líderes propusieron una solución diplomática multilateral. Petro convocó a «buscar un grupo de países sudamericanos para promover nuevamente el diálogo político en Venezuela» y sugirió que Sudamérica adopte el nombre «Amazonia» para subrayar la identidad compartida de la región. Esta propuesta refleja la aspiración de construir mecanismos de seguridad regional independientes de la influencia estadounidense.

Sin embargo, otros gobiernos regionales han mantenido posiciones más ambiguas. Países como Chile, Perú y Ecuador, que han experimentado directamente el impacto del Tren de Aragua en sus territorios, pueden ver con menos simpatía la posición venezolana. La respuesta fragmentada refleja las complejas consideraciones de seguridad, económicas y geopolíticas que enfrentan los gobiernos latinoamericanos.

Actores externos: China y Rusia entran al tablero

La dimensión internacional del conflicto se ha intensificado con la intervención de China y Rusia, ambos aliados estratégicos de Venezuela. China ha emitido la condena más explícita, con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lin Jian declarando que las acciones estadounidenses «socavan seriamente la paz y seguridad regional» y «violan gravemente el derecho internacional». Beijing advirtió específicamente que «se opone al uso unilateral de la fuerza» y a «cualquier injerencia de fuerzas extranjeras en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto».

La posición china no es meramente retórica. Venezuela mantiene vínculos económicos estratégicos con Beijing: China exporta aproximadamente 3.45 mil millones de dólares en productos a Venezuela mientras importa solo 739 millones, generando un superávit comercial de 2.7 mil millones de dólares. China importa alrededor del 90% del petróleo venezolano, convirtiendo a Caracas en un socio energético crucial para la segunda economía mundial.

Rusia también ha expresado su respaldo a Venezuela, con el ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov condenando la «agresión estadounidense» y llamando al respeto de la soberanía venezolana. La convergencia entre Moscú y Beijing en el apoyo a Caracas refleja su estrategia más amplia de desafiar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental.youtube

Esta internacionalización del conflicto tiene implicaciones profundas. Estados Unidos se encuentra en la paradójica situación de fortalecer la alianza sino-rusa mientras busca aislar a Venezuela. Los ataques navales proporcionan a China y Rusia una causa legítima para criticar las acciones estadounidenses y presentarse como defensores del derecho internacional.

Impacto en las rutas comerciales y la seguridad marítima

El segundo ataque estadounidense ha generado consecuencias significativas para la navegación comercial y la seguridad marítima en el Caribe. Trump declaró que el despliegue naval ha resultado en una disminución del tráfico de embarcaciones comerciales en el Caribe sur: «Ciertamente no hay muchos barcos por ahí. Vamos a ver que no haya barcos por ahí, lo cual está bien en lo que a mí respecta». Esta declaración revela una preocupante indiferencia hacia las implicaciones económicas más amplias de la militarización del Caribe.

El Caribe es una arteria vital para el comercio global, sirviendo como ruta de tránsito para países como Guyana y Trinidad y Tobago, además de manejar flujos comerciales significativos hacia Estados Unidos y Europa. La región funciona como «hub logístico clave que sirve a la costa atlántica de Estados Unidos» y es fundamental para las cadenas de valor globales en electrónicos, manufactura, textiles, alimentos y minerales estratégicos.

La disrupción de estas rutas podría tener efectos en cascada. Como advirtió Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, «al bloquear este corredor caribeño, los traficantes probablemente abandonarán esa ruta debido a los mayores riesgos y pérdidas potenciales. Redirigirán sus operaciones en su lugar». Esto podría desplazar el problema hacia el Pacífico, intensificando la violencia en países como Ecuador, Perú y Colombia que ya enfrentan desafíos significativos con el narcotráfico.

Los expertos en seguridad marítima también han expresado preocupaciones sobre el precedente establecido por los ataques letales. La transformación de operaciones tradicionalmente de interdicción e detención en misiones de «destrucción cinética» podría erosionar las normas establecidas del derecho marítimo internacional. Históricamente, las fuerzas estadounidenses han seguido protocolos estrictos que incluyen disparos de advertencia y medidas para inhabilitar embarcaciones, no su destrucción completa.

Dimensiones legales: violaciones del derecho internacional

La legalidad de los ataques estadounidenses ha sido cuestionada sistemáticamente por expertos en derecho internacional. El consenso académico sugiere múltiples violaciones de tratados y principios fundamentales del orden jurídico internacional.

En primer lugar, los ataques violan el principio fundamental de prohibición del uso de la fuerza establecido en el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. Como señala la profesora Mary Ellen O’Connell de Notre Dame, «el derecho internacional permite el uso de la fuerza solo en respuesta a un ataque armado en legítima defensa, pero no para cambio de régimen, asegurar petróleo o incluso distribuir alimentos».

El profesor Michael Becker del Trinity College Dublin argumentó que las acciones estadounidenses «estiran el significado del término más allá de su punto de ruptura» al caracterizar a los muertos como «narcoterroristas». Becker enfatizó que «la caracterización de los asesinados como narcoterroristas no los convierte en objetivos militares legítimos. Estados Unidos no está en un conflicto armado con Venezuela o la organización criminal Tren de Aragua».

Los expertos también han señalado violaciones del derecho marítimo internacional. Aunque Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, asesores legales militares estadounidenses han declarado previamente que la nación «actúa de manera consistente con» esta convención. La convención estipula que las naciones deben abstenerse de interferir con embarcaciones en aguas internacionales, con excepciones limitadas para permitir la persecución de un barco.

El profesor Luke Moffett de Queens University Belfast indicó que «la fuerza puede utilizarse para detener una embarcación, pero típicamente esto debería involucrar métodos no letales» y que cualquier uso de fuerza debe ser «razonable y necesario en legítima defensa cuando hay una amenaza inminente de daño serio o pérdida de vida para los oficiales».

Adicionalmente, existe la cuestión del debido proceso. El uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes sin proceso judicial constituye lo que los expertos califican como «asesinato extrajudicial», una «violación seria de derechos humanos». Como observó el profesor Moffett, «etiquetar a todos como terroristas no los convierte en un objetivo legítimo y permite a los estados eludir el derecho internacional».

Expectativas comunicacionales y narrativas en conflicto

Los ataques estadounidenses han generado una guerra de narrativas que trasciende las acciones militares mismas. Cada parte ha construido marcos interpretativos diseñados para legitimar sus posiciones ante audiencias domésticas e internacionales.

La narrativa estadounidense se centra en la «guerra contra el narcoterrorismo». Trump ha presentado consistentemente las operaciones como acciones defensivas contra organizaciones que «representan una amenaza para la seguridad nacional, política exterior e intereses vitales de Estados Unidos». Esta narrativa conecta con preocupaciones domésticas legítimas sobre la crisis del fentanilo, que causa aproximadamente 70,000 muertes anuales en Estados Unidos.

La administración Trump también ha utilizado las imágenes de las explosiones como herramientas de comunicación política poderosas. Los videos compartidos en Truth Social proporcionan evidencia visual de «liderazgo decisivo» y «acción efectiva» contra amenazas percibidas. Esta estrategia de comunicación visual busca proyectar fortaleza y determinación, cualidades valoradas por la base electoral republicana.

Por el contrario, la narrativa venezolana se construye alrededor de la «resistencia antiimperialista» y la «defensa de la soberanía». Maduro ha caracterizado las acciones estadounidenses como parte de un plan más amplio de «cambio de régimen violento» motivado por el deseo de controlar los recursos petroleros venezolanos. Esta narrativa resuena con audiencias latinoamericanas que tienen memoria histórica de intervenciones estadounidenses en la región.

Venezuela también ha intentado desacreditar la evidencia estadounidense, sugiriendo que los videos fueron generados por inteligencia artificial. Sin embargo, análisis técnicos realizados por BBC Verify utilizando el software de detección de IA SynthID de Google no encontraron evidencia de falsificación.

La dimensión internacional de la guerra narrativa es igualmente importante. China y Rusia han adoptado la narrativa venezolana de «violación del derecho internacional» y «agresión imperialista», utilizándola como evidencia de la hipocresía estadounidense en el orden internacional. Esta convergencia narrativa fortalece la percepción de un bloque anti-hegemónico emergente.

Posibles escenarios: de la contención a la conflagración

El segundo ataque estadounidense abre múltiples trayectorias de escalada, cada una con implicaciones distintas para la estabilidad regional y global. El análisis de escenarios debe considerar las capacidades, intenciones y limitaciones de los actores principales.

Escenario 1: Escalada Controlada y Disuasión Mutua

En este escenario más optimista, ambas partes reconocen los riesgos de una escalada mayor y establecen límites tácitos. Estados Unidos continuaría con operaciones antinarcóticos selectivas, evitando acciones que pudieran interpretarse como preparativos para invasión. Venezuela mantendría su postura defensiva sin provocar incidentes directos con fuerzas estadounidenses. Este escenario requiere canales de comunicación discretos y señales claras sobre líneas rojas.

La probabilidad de este escenario depende de varios factores. Estados Unidos debe calcular que una escalada mayor podría complicar sus relaciones con Brasil y Colombia, socios regionales cruciales. Venezuela debe reconocer que su capacidad militar convencional es limitada frente al poder estadounidense. Los actores externos como China y Rusia preferirían evitar una confrontación directa con Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Escenario 2: Escalada Asimétrica y Guerra Híbrida

Un escenario más probable involucra la expansión de tácticas asimétricas por parte de Venezuela y sus aliados. Esto podría incluir ataques cibernéticos contra infraestructura estadounidense, sabotaje a instalaciones energéticas en terceros países, o apoyo a grupos insurgentes en la región. Venezuela podría utilizar sus vínculos con organizaciones como Hezbollah o milicias iraníes para crear problemas para Estados Unidos en otros teatros.

Este escenario es particularmente peligroso porque difumina las líneas de atribución y escalada. Un ataque cibernético contra refinerías estadounidenses o sabotaje a ductos en Colombia podría atribuirse a «actores no estatales», complicando la respuesta estadounidense. La guerra híbrida también permite a China y Rusia proporcionar apoyo sin confrontación directa.

Escenario 3: Confrontación Militar Directa

El escenario más grave involucraría una confrontación militar directa desencadenada por un incidente como el derribo de cazas venezolanos que sobrevuelen buques estadounidenses, o un ataque exitoso de Venezuela contra instalaciones navales de Estados Unidos. Trump ya advirtió que cazas que pongan en peligro fuerzas estadounidenses «serían derribados».

Una confrontación militar podría escalar rápidamente. Estados Unidos posee abrumadora superioridad convencional, pero Venezuela podría imponer costos significativos mediante tácticas asimétricas y guerra urbana. La geografía venezolana, con extensas zonas selváticas y montañosas, favorece operaciones de guerrilla prolongadas. Adicionalmente, una invasión estadounidense podría desestabilizar toda la región, generando crisis de refugiados y creando oportunidades para actores criminales.

Escenario 4: Fragmentación Regional y Realineamientos

Un escenario a mediano plazo podría involucrar la fragmentación del sistema interamericano tradicional. Colombia y Brasil podrían liderar un bloque de países que busquen distanciarse tanto de Estados Unidos como de Venezuela, promoviendo soluciones autónomamente latinoamericanas. China y Rusia incrementarían su influencia en la región, proporcionando alternativas económicas y de seguridad.

Este escenario reflejaría una transformación geopolítica más amplia hacia un mundo multipolar. La hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental se erosionaría gradualmente, mientras emergen nuevos centros de poder regional. Las instituciones como la OEA podrían volverse irrelevantes, siendo reemplazadas por mecanismos regionales que excluyan a Estados Unidos.

Impacto humanitario y dilemas éticos

Las dimensiones humanitarias del conflicto han recibido atención insuficiente en el análisis estratégico, pero representan consideraciones cruciales para evaluar la sostenibilidad a largo plazo de las políticas estadounidenses.

Los ataques letales han resultado en al menos 14 muertes confirmadas en dos operaciones. Aunque Estados Unidos afirma que todos los fallecidos eran «narcoterroristas», no ha proporcionado evidencia sustancial de esta caracterización. Según el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, investigaciones preliminares indican que las víctimas del primer ataque no estaban afiliadas al Tren de Aragua, como alegaron funcionarios estadounidenses.

La política de usar fuerza letal contra presuntos narcotraficantes establece un precedente preocupante que podría expandirse geográficamente. Si Estados Unidos normaliza la destrucción de embarcaciones sospechosas, otros países podrían adoptar tácticas similares. Brasil, Colombia o México podrían invocar la precedente estadounidense para justificar operaciones letales contra grupos criminales en sus territorios o aguas internacionales.

Las implicaciones para el derecho humanitario internacional son significativas. Como observó el almirante retirado Donald J. Guter, «Trump está normalizando lo que considero ser un ataque ilegal». La erosión de normas sobre el uso proporcional de la fuerza podría tener consecuencias que se extiendan mucho más allá del conflicto venezolano-estadounidense.

Adicionalmente, existe el impacto en comunidades pesqueras y marítimas del Caribe. El incidente del «Carmen Rosa» demuestra cómo operaciones antinarcóticos agresivas pueden afectar a civiles inocentes. La militarización del Caribe podría intimidar a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones comerciales pequeñas, afectando los medios de subsistencia de comunidades vulnerables.

Reflexiones finales: la fragilidad del orden marítimo global

El segundo ataque estadounidense contra una embarcación venezolana representa más que una escalada bilateral; simboliza la erosión gradual del orden marítimo internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, los océanos del mundo operaron bajo un consenso básico sobre la libertad de navegación, el derecho de paso inocente y la primacía de métodos judiciales sobre soluciones militares para crímenes en alta mar.

Este consenso se está fragmentando ante nuestros ojos. La normalización de ataques letales preventivos contra embarcaciones sospechosas, la militarización de rutas comerciales tradicionales y la erosión de mecanismos diplomáticos de resolución de conflictos señalan una transición hacia un orden marítimo más hobbesiano donde la fuerza bruta reemplaza gradualmente al derecho internacional.

Las implicaciones trascienden el hemisferio occidental. Si Estados Unidos puede ejecutar operaciones letales contra embarcaciones venezolanas basándose en sospechas de narcotráfico, ¿qué impide a China hacer lo mismo contra barcos filipinos en el Mar del Sur de China bajo pretextos de «seguridad nacional»? ¿Qué precedente se establece para las acciones de Rusia en el Mar Negro o de Irán en el Estrecho de Ormuz?

La paradoja central del enfoque estadounidense es que, mientras busca disuadir amenazas asimétricas mediante demostraciones de fuerza superior, simultáneamente legitima el uso de tácticas asimétricas por parte de actores más débiles. Venezuela, China y Rusia pueden ahora señalar las acciones estadounidenses como justificación para sus propias interpretaciones creativas del derecho internacional.

Para el Caribe específicamente, la transformación es profunda. Una región que durante siglos funcionó como un «Mediterráneo americano» facilitando el comercio global se está convirtiendo en un espacio contestado donde las consideraciones de seguridad prevalecen sobre la prosperidad económica. Los pequeños estados insulares caribeños, históricamente buffer zones en conflictos de grandes potencias, se encuentran nuevamente atrapados entre fuerzas que escapan a su control.

La crisis también expone las limitaciones de las instituciones multilaterales existentes. La Organización de Estados Americanos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros foros regionales han demostrado ser inadecuados para prevenir o gestionar esta escalada. La ausencia de mecanismos efectivos de mediación y resolución de conflictos deja a los actores regionales dependientes de cálculos unilaterales de poder.

En última instancia, el segundo ataque estadounidense contra Venezuela representa un momento definitorio para el orden hemisférico. Las decisiones tomadas en las próximas semanas y meses por líderes en Washington, Caracas, Brasilia, Bogotá, Beijing y Moscú determinarán si el hemisferio occidental evoluciona hacia una coexistencia tensa pero estable, o se fragmenta en esferas de influencia competidoras con consecuencias impredecibles para millones de ciudadanos que simplemente buscan prosperidad y paz en una región bendecida por la geografía pero maldecida por la geopolítica.

La historia nos recuerda que los océanos han sido testigos tanto de las más grandes tragedias como de los más extraordinarios triunfos de la humanidad. En este momento crítico, la sabiduría estratégica debe prevalecer sobre la tentación táctica, y la construcción de puentes debe superar la lógica de la destrucción. El futuro del orden marítimo global puede estar en juego en las cálidas aguas del Caribe, donde cada decisión repercute como ondas que eventualmente alcanzan las costas más distantes del mundo.